近期,國家能源局重磅發(fā)布《中國新型儲能發(fā)展報告(2025)》,報告研究了國際新型儲能發(fā)展形勢,全面梳理了2024年我國新型儲能發(fā)展情況,展望了2025年新型儲能行業(yè)發(fā)展趨勢,并總結(jié)了2021—2024年中國新型儲能發(fā)展大事記。作為支撐新型電力系統(tǒng)的核心技術,新型儲能已成為能源革命與“雙碳”戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的重要支點。報告從頂層設計、發(fā)展瓶頸與戰(zhàn)略布局等方面提出相關工作部署,為“十五五”時期新型儲能產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增速奠定堅實基礎。

一、頂層設計與產(chǎn)業(yè)實踐雙向賦能:規(guī)模化發(fā)展格局全面形成

(一)政策體系全面構(gòu)建,體制機制創(chuàng)新釋放發(fā)展新動能

國家層面將新型儲能寫入《中華人民共和國能源法》,明確其在電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)中的法律定位,2024年《政府工作報告》首次將“發(fā)展新型儲能”列為重點任務。國家能源局等部門出臺《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案》《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項行動實施方案》等政策,從并網(wǎng)調(diào)度、市場機制、技術攻關等維度形成“規(guī)劃—標準—市場”的政策閉環(huán)。地方層面,山東、廣東等17個省份裝機規(guī)模突破百萬千瓦,通過容量補償、現(xiàn)貨市場等機制創(chuàng)新,構(gòu)建了“省級統(tǒng)籌—地市落地—項目示范”的實施體系。

(二)裝機規(guī)模躍居全球首位,技術多元化格局初步成型

截至2024年底,全國新型儲能裝機達7376萬千瓦,占全球總裝機40%以上,年均增速超130%,“十四五”以來規(guī)模增長20倍。技術路線呈現(xiàn)“鋰電池主導、多技術并行”特征:鋰離子電池占比96.4%,30萬千瓦級壓縮空氣儲能、10萬千瓦級液流電池儲能項目投運,鈉離子電池儲能、重力儲能、液態(tài)空氣儲能、新型水系儲能等創(chuàng)新技術發(fā)展突飛猛進。單站規(guī)模向10萬千瓦以上、時長2小時以上集中,華北、西北地區(qū)裝機占比超55%,華東地區(qū)增速突出,新增裝機占比提升8.6個百分點。

(三)技術創(chuàng)新突破關鍵環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具雛形

鋰離子電池儲能實現(xiàn)500安時大容量電芯量產(chǎn),循環(huán)壽命達1.5萬次,浸沒式液冷技術實現(xiàn)溫差<2℃,安全性能大幅提升;壓縮空氣儲能攻克30萬千瓦級鹽穴儲氣技術,全釩液流電池電堆功率密度提升兩倍。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面,2024年儲能鋰電池產(chǎn)量2.6億千瓦時,總產(chǎn)值超1.2萬億元,正極材料、隔膜等關鍵材料產(chǎn)量同比增長超20%,電池級碳酸鋰價格逐漸回落并趨于穩(wěn)定,電芯價格整體穩(wěn)步下降,帶動儲能系統(tǒng)造價下降25%-44%。

二、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸制約:技術與市場的雙重挑戰(zhàn)

(一)成本下降面臨邊際效應,經(jīng)濟性模型待優(yōu)化

盡管鋰離子電池儲能造價較2023年下降25%,但長時儲能(4小時以上)初始投資仍高,全釩液流電池系統(tǒng)成本約鋰離子電池的1.6-2.5倍。可再生能源電價波動、容量補償機制尚未建立,導致部分項目內(nèi)部收益率低。此外,新型儲能在電網(wǎng)替代、需求側(cè)響應等場景的價值核算體系尚未健全,制約多元化商業(yè)模式創(chuàng)新。

(二)標準執(zhí)行與實施監(jiān)管需加強

當前新型儲能標準覆蓋電化學儲能較多,如國標《電化學儲能電站接入電網(wǎng)技術規(guī)定(GB/T 36547-2024)》等新規(guī)強化了安全要求,已覆蓋儲能電站核心風險點,但執(zhí)行差距折射出標準落地中的系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。唯有通過“標準-監(jiān)管-資源”三重發(fā)力,方能破解地方落實困局,避免安全事故重演,方能實現(xiàn)高安全、低成本、真實用的電池技術和產(chǎn)品。國際標準互認不足,制約我國儲能技術裝備“出海”,如歐美對構(gòu)網(wǎng)型儲能的并網(wǎng)規(guī)范存在差異。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈存在薄弱環(huán)節(jié),協(xié)同創(chuàng)新待強化

鋰離子電池儲能的電解液、隔膜等材料雖實現(xiàn)國產(chǎn)化,但高端產(chǎn)品(如耐高溫隔膜)仍依賴進口。產(chǎn)學研協(xié)同存在“重研發(fā)、輕工程”現(xiàn)象,裝備制造與項目運營的協(xié)同效率有待提升。

三、引領全球儲能新范式:從“跟跑”到“領跑”的戰(zhàn)略路徑

(一)構(gòu)建技術創(chuàng)新“金字塔”,突破長時儲能瓶頸

聚焦“短時長—中長時—超長時”全場景需求,結(jié)合大數(shù)據(jù)和人工智能新技術,推動鋰離子電池向?qū)挏赜?-40℃-60℃)、長壽命(2萬次循環(huán))升級,加快鈉離子電池、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化;突破100萬千瓦級壓縮空氣儲能、10小時以上液流電池儲能技術,推動長時儲能系統(tǒng)成本下降。依托國家重點研發(fā)計劃,建設“材料—裝備—系統(tǒng)—應用”全鏈條創(chuàng)新平臺,在青海、新疆布局百兆瓦級構(gòu)網(wǎng)型儲能示范項目,驗證新型儲能對高比例新能源電網(wǎng)的支撐能力。

(二)完善市場機制“組合拳”,釋放多元價值空間

推動全國統(tǒng)一的容量補償機制落地,建立“電能量市場+輔助服務市場+容量市場”三位一體收益模式,允許新型儲能通過“報量報價”參與現(xiàn)貨市場,探索“儲能租賃”“共享儲能”等商業(yè)模式。研究新型儲能對電網(wǎng)投資的替代效益,在配電網(wǎng)瓶頸區(qū)域推廣“儲能替代變電站”應用,加快實現(xiàn)新型儲能參與電網(wǎng)規(guī)劃的經(jīng)濟性評估體系全覆蓋。

(三)打造全球競爭“新優(yōu)勢”,構(gòu)建雙循環(huán)生態(tài)

依托“一帶一路”倡議,推動儲能技術標準國際化,主導制定《構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)技術規(guī)范》等國際標準,整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源,在沙特、澳大利亞等海外市場布局“風光儲”一體化項目,輸出全鏈條解決方案,確立我國在全球儲能產(chǎn)業(yè)的主導地位。同時,鼓勵國內(nèi)企業(yè)“走出去”,在海外建設儲能項目,帶動中國儲能技術和裝備的輸出,實現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向技術、品牌、服務輸出的轉(zhuǎn)變。

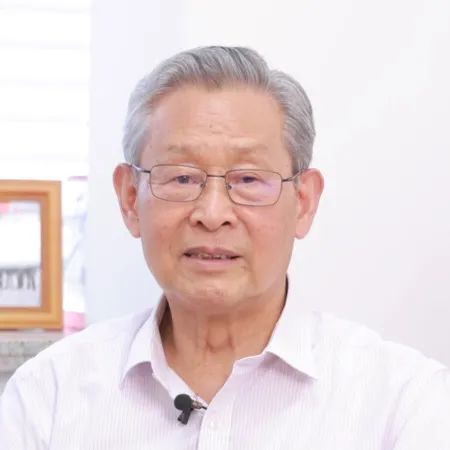

新型儲能已成為我國能源科技自立自強和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的標志性領域,從“規(guī)模擴張”到“質(zhì)量提升”的轉(zhuǎn)型,不僅需要技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的深度融合,更需政策機制與市場環(huán)境的系統(tǒng)優(yōu)化。展望“十五五”,隨著新型儲能在新型電力系統(tǒng)中角色從“調(diào)節(jié)工具”向“系統(tǒng)樞紐”轉(zhuǎn)變,安全性和實用性進一步提升,綜合成本顯著降低,將為全球能源轉(zhuǎn)型提供更具參考價值的“中國方案”。(中國科學院院士,南開大學黨委常委、副校長、教授 陳軍)

評論